Dans les images-types des personnes immigrées, on a l’homme immigré vu comme un travailleur et la femme immigrée plutôt vue comme une épouse ou une mère. La réalité, beaucoup plus complexe, s’éloigne de ces images. En effet, depuis la fin des années 1990, les femmes représentent la moitié de la population immigrée ; et elles ont des profils et des parcours présentant une pluralité croissante.

À retenir

- La réalité est plus complexe que les images-types que l’on peut avoir de la population immigrée. Depuis le début des années 2000, les femmes représentent la moitié de la population immigrée ; elles travaillent et ont des profils et des parcours pluriels.

- Dans la population active ayant un emploi, les femmes immigrées sont surreprésentées, par rapport à l’ensemble des femmes, dans la catégorie socio-professionnelle des ouvrières.

- Comme les autres femmes actives, les femmes immigrées ont un taux de chômage supérieur à celui des hommes, et notamment à celui des hommes immigrés.

Ce que disent les chiffres et les enquêtes récentes

Une « féminisation » qui se confirme

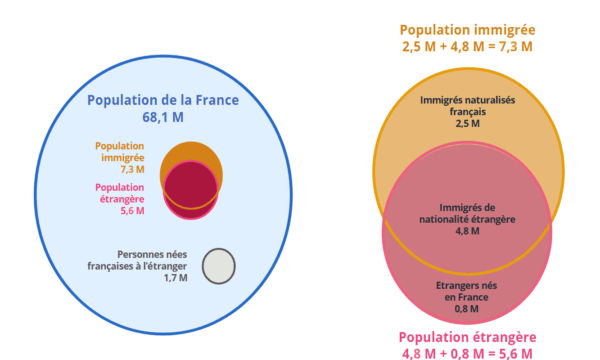

Selon les enquêtes de recensement de 2023 la France compte 10,7% de personnes immigrées et 8,2% de personnes étrangères parmi sa population.

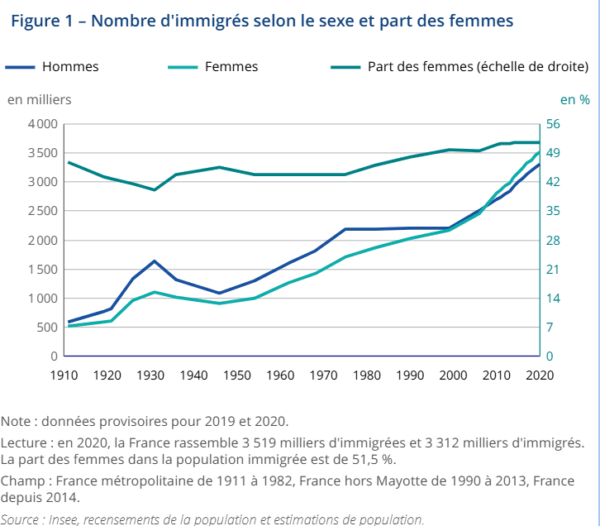

La part des femmes dans l'immigration n’a jamais été négligeable, même si elle a fluctué : en 1931, au moment où elles sont proportionnellement les moins nombreuses, elles représentent déjà 40% de la population immigrée. Elles étaient proches de la parité au début du XXe siècle (47% en 1911) et c’est au tournant du XXIe siècle qu’elles deviennent majoritaires (51% en 2008).

En 2023, 52 % des immigré·es vivant en France sont des femmes.

Source : INED, INSEE.

Une pluralité croissante de profils et de parcours

La part des femmes varie selon le continent et le pays de naissance. Ainsi, en 2020, 59 % des immigrés nés en Amérique ou en Océanie sont des femmes. Elles sont également majoritaires parmi les immigrés originaires d’Europe (53 %) et ceux nés en Asie (51 %), notamment en Chine (62 %). Elles sont aussi nombreuses que les hommes parmi les immigrés nés en Afrique, par exemple en Algérie (56%). À un niveau plus fin, les femmes demeurent en revanche moins nombreuses que les hommes parmi les immigrés d’origine turque (47 %) ou tunisienne (44 %).

Source : INSEE, Femmes et hommes l'égalité en question, édition 2022.

Les raisons pour lesquelles ces femmes migrent s’inscrivent à la fois dans une continuité et une évolution. Depuis la fin des années 1970, la situation familiale constitue leur principal motif d’arrivée en France : 2/3 des titres de séjours délivrés aux femmes en 2021 le sont pour motifs familiaux (dont une part significative en regroupement de familles françaises). Récemment, le second motif qui pousse les femmes à migrer en France est la poursuite d’études supérieures.

En effet, si la tendance des dernières décennies montrait que plus de la moitié des femmes arrivaient en France pour rejoindre leur conjoint, une des nouvelles particularités des migrations réside dans la diversité de leurs profils. De plus en plus de femmes, jeunes célibataires, ou ayant déjà une famille à charge, partent seules à l’étranger pour trouver du travail et s’installer plus ou moins durablement.

Elles sont également nombreuses à être diplômées : 46 % des femmes immigrées arrivées en France en 2019 sont diplômées du supérieur, contre 39 % des hommes (Insee, Immigrés et descendants d'immigrés, édition 2023).

Dans le champ de l’emploi

Les statistiques nationales (2021), tout comme les constats des actrices et acteurs sociaux, confirment les difficultés plus importantes rencontrées par les femmes immigrées dans l’accès à l’emploi : 66% des femmes immigrées de 24 à 49 ans sont professionnellement actives (en emploi ou au chômage), contre 88% de l’ensemble des femmes et 89% des hommes immigrés. Parmi les femmes actives, le taux de chômage des immigrées (14 %) est deux fois plus élevé que celui des femmes sans ascendance migratoire directe (7 %).

En 2021, près de 9 femmes en emploi sur 10 travaillent dans le secteur d’activité tertiaire, qu’elles soient immigrées, descendantes d’immigrés ou sans ascendance migratoire. Les immigrées d’origine africaine sont davantage présentes dans le secteur de l’action sociale (aides à domicile, assistantes maternelles), les immigrées nées dans l’UE à 27 dans celui des services aux ménages (employées de maison). Quel que soit leur sexe, les immigrés travaillent davantage dans l’hébergement‑restauration et dans les services aux entreprises, et moins souvent dans l’administration publique. En 2021, 34 % des femmes salariées immigrées travaillent à temps partiel, contre 27 % des femmes sans ascendance migratoire directe.

La moindre qualification des postes occupés par les femmes immigrées les expose plus au temps partiel. En outre, les écarts de part de temps partiel sont forts entre les ouvrières immigrées (47 %) et non immigrées (28 %). (1)